- Protocol-oriented Programming とは

- 「型として」・「制約として」のプロトコルの使い分け

- プロトコルとリバースジェネリクス

「型として」・「制約として」のプロトコルの使い分け

前節で述べたように、型としてのプロトコルと制約としてのプロトコルには、どちらでもできること・どちらかでしかできないことがあります。

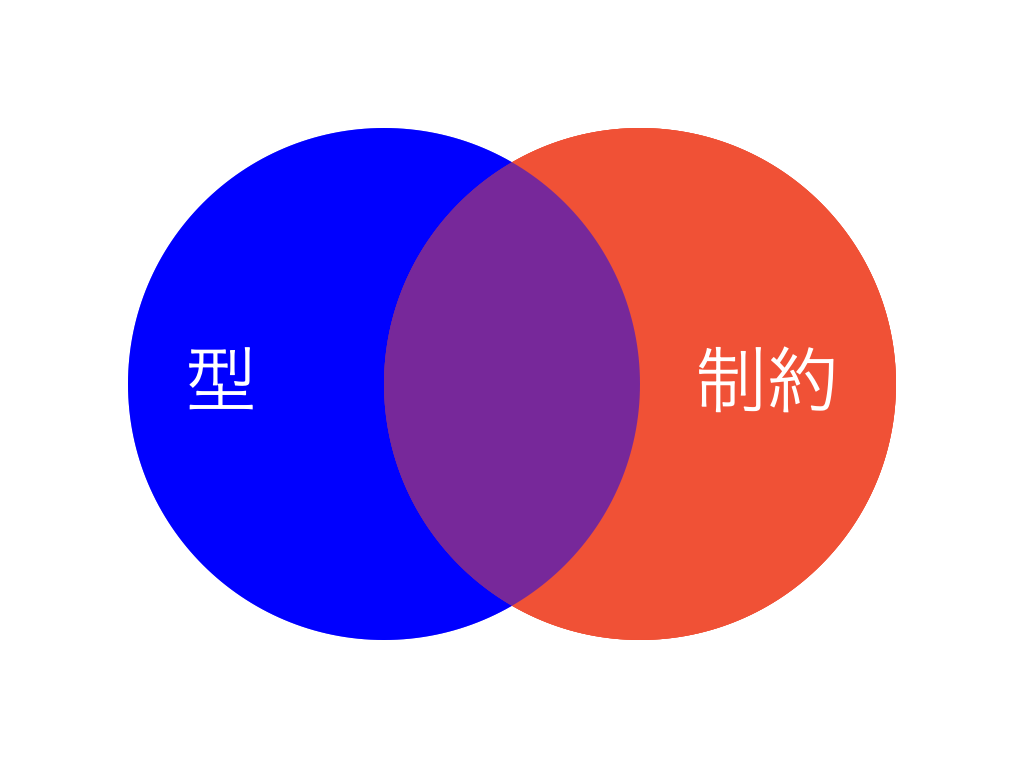

この関係を図で表すと次のようになります。

青い円が型としてのプロトコルでできることを、赤い円が制約としてのプロトコルでできることを表しています。二つの円の重なる部分が、「型として」・「制約として」、どちらのプロトコルでもできることです。前節の useAnimal 関数はどちらでも実装できるので、この紫の領域に属しています。

// 型としてのプロトコル

func useAnimal(_ animal: Animal) {

print(animal.foo())

}

// 制約としてのプロトコル

func useAnimal<A: Animal>(_ animal: A) {

print(animal.foo())

}

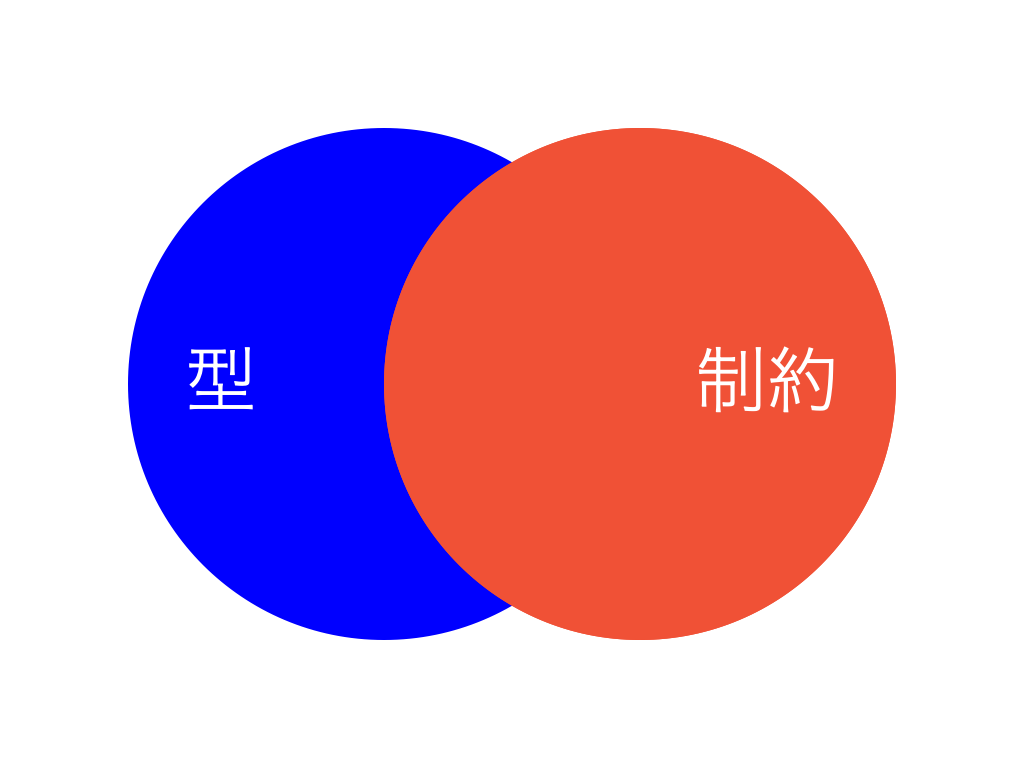

型としてのプロトコルは、 値型 にとって実行時のオーバーヘッドが大きいプロトコルの使い方でした。そのため、 値型 中心の Swift では制約としてのプロトコルを優先するのが望ましいというのが前節の結論でした。つまり、紫の領域については制約としてのプロトコルを用いれば良いということになります。これを先程と同じように図で表すと次のようになります。

しかし、図から青い領域がなくなったわけではありません。どんな場合でもプロトコルを制約として用いれば良いというわけではないのです。青い領域に対して、制約としてのプロトコルで無理やり対処しようとすると、わかりづらく非効率なコードを書くことになるでしょう。状況に応じて、型としてのプロトコルを採用する必要があります。

本節では、型としてのプロトコルでしかできないこと・制約としてのプロトコルでしかできないことを示し、それらの使い分けについて説明します。

型としてのプロトコルでしかできないこと

まず、型としてのプロトコルでしかできないことの例を見てみます。

useAnimal 関数を少し変更して、複数の Animal を受け取る関数 useAnimals を考えてみます。元々は単一の Animal を引数で受け取っていましたが、複数の Animal を受け取るために引数の型を [Animal] に変更しています。

// 型としてのプロトコル

func useAnimals(_ animals: [Animal]) {

...

}

上記の引数 animals は任意の Animal を要素として格納できる Array です。次のように、 Cat インスタンスと Dog インスタンスを混在させることも可能です。

// 型としてのプロトコル

useAnimals([Cat(), Dog()]) // ✅

このように、異なる型のインスタンスが混在したコレクションを Heterogeneous Collection と呼びます。

制約としてのプロトコルでは、これと同じことができません。制約としてのプロトコルを使って useAnimal 関数を実装してみましょう。

// 制約としてのプロトコル

func useAnimals<A: Animal>(_ animals: [A]) {

...

}

しかし、この関数に Cat と Dog が混在した Heterogeneous な Array を渡すことはできません。

// 制約としてのプロトコル

useAnimals([Cat(), Dog()]) // ⛔ コンパイルエラー

useAnimals の引数の型は [A] です。型パラメータ A に当てはめることができるのは Cat や Dog などの具体的な型だけです。 Animal のような抽象的な型を当てはめることはできません。

useAnimals に渡すことができるのは Heterogeneous でない Array だけです。

useAnimals([Cat(), Cat()]) // ✅ [Cat] を渡す( A は Cat)

useAnimals([Dog(), Dog()]) // ✅ [Dog] を渡す( A は Dog)

このような、同種の値だけを格納した( Heterogeneous でない )コレクションを Homogeneous Collection と呼びます。制約としてのプロトコルを使うと、 Homogeneous Collection を表すことはできますが Heterogeneous Collection を表すことはできません。

このように、 Heterogeneous Collection が必要な場合には、プロトコルを制約として使うのではなく型として使う 必要があります。

型パラメータ A に Animal を当てはめられない理由

どうして型パラメータ A には Cat や Dog のような具体的な型しか当てはめられないのでしょうか。 A に Animal を当てはめることができれば、先の useAnimals に [Animal] 型の値を渡すことができます。

一般的に Swift の型システム上では、プロトコル型はそのプロトコル自体に適合しません。たとえば、 Animal 型は Animal プロトコル自体に適合しないので、次の useAnimal に Animal 型の値を渡すこともできません。

func useAnimal<A: Animal>(_ animal: A) { ... }

let animal: Animal = Cat()

useAnimal(animal) // ⛔ コンパイルエラー

プロトコル型がそのプロトコル自体に適合することを Self-conformance と言います。上で見たように、一般的な Swift のプロトコルは Self-conformance を持ちません。プロトコル型はそのプロトコルのメンバをすべて持つので、プロトコルが Self-conformance を持っても一見問題なさそうに思えます。しかし、たとえば Animal や Cat, useAnimal が次のように実装されていると破綻してしまいます。

protocol Animal {

static func foo() -> Int

}

struct Cat: Animal {

static func foo() -> Int { 2 }

}

func useAnimal<A: Animal>(_ animal: A) {

print(A.foo()) // 🤔 A が Animal のときどうなる?

}

A が Animal のとき、 Animal.foo() には具体的な実装が存在しません。プロトコルが static なメンバを要求する場合、 Self-conformance にはこのような問題があります。他にも、イニシャライザを要求する場合などに同種の問題を引き起こします。

そのような理由から、 Swift ではプロトコルの Self-conformance はサポートされていません。ただし、例外的に SE-0235 で Error プロトコルに Self-conformance が追加されました)。今後、 Self-conformance が問題にならないケースでは Self-conformance がサポートされる可能性があります。

Heterogeneous Collection の具体例

型としてのプロトコルが必要になるケースとして、 Heterogeneous Collection を挙げました。では、実際にどのような場合に Heterogeneous Collection を使いたくなるのでしょうか。

代表的な例は、 GUI のビューツリーです。典型的な GUI のビューは、各ビューが複数の子ビューを持つ階層的なツリー構造を持ちます。

今、ビューを View プロトコルで表すとし、 View は複数の子ビューを持つとしましょう。その複数の子ビューは subviews プロパティで表されるものとします。このとき、 View プロトコルは次のように書けます。

// 型としてのプロトコル

protocol View {

var subviews: [View] { get } // 👈 ここで「型として」使われている

...

}

subviews プロパティの型 [View] に型としてのプロトコルが使われています。

subviews は Heterogeneous な Array なので、異なる種類のビューを格納できます。この性質は、次のようにチェックボックスやラベル、ボタンなどを同一の階層にフラットに並べたいときに必要になります。

これをコードで表すと次のようになります( ViewGroup, Checkbox, Label, Button は View プロトコルに適合しているものとします)。

// 型としてのプロトコル

let viewGroup = ViewGroup([

Checkbox(),

Label("利用規約に同意します。"),

Button("送信"),

]) // ✅

もし制約としてのプロトコルを使って同じことを書こうとするとどうなるでしょうか。 View プロトコルは次のようになります。

// 制約としてのプロトコル

protocol View {

associatedtype Subview: View // 👈 ここで「制約として」使われている

var subviews: [Subview] { get }

...

}

associatedtype Subview の制約として View プロトコルが使われています。この Subview は subviews プロパティの型 [Subview] に用いられています。

このとき、 ViewGroup は次のようになります。

// 制約としてのプロトコル

struct ViewGroup<Subview: View>: View {

var subviews: [Subview]

// ...

}

しかし、これでは subviews は Heterogeneous になれません。単一の何かのビュー型を型パラメータ Subview に指定し、そのビュー型の要素しか subviews に格納することはできません。 Checkbox と Label, Button を一度に格納することはできないのです。

// 制約としてのプロトコル

let viewGroup = ViewGroup<???>([ // ??? のところに View とは書けない

Checkbox(),

Label("利用規約に同意します。"),

Button("送信"),

]) // ⛔ コンパイルエラー

??? のところに View と書きたいところですが、 Self-conformance がないのでそれもできません。

この例のように、型としてのプロトコルが適切なケースでは、制約としてのプロトコルにこだわる必要はありません。無理やり制約としてのプロトコルを使っても、冗長でわかりづらいコードになってしまいます。素直に型としてのプロトコルを使用するのが良いでしょう。

Generalized Existential と型消去

SwiftUI に親しんだ読者の中には、先の View プロトコルの例に違和感を覚える方もいるかもしれません。

SwiftUI には、先の例と同じように View プロトコルが存在します。しかし、 View プロトコルが型として用いられることはありません。なぜなら、 SwiftUI の View プロトコルには associatedtype Body が存在するからです。

// SwiftUI

protocol View {

associatedtype Body : View

var body: Body { get }

...

}

Swift では associatedtype を持つプロトコルを型として使用することは許されていません。そのため、次のようなコードは書けません。 View が型として使用されているためコンパイルエラーになります。

let views: [View] = [Text("..."), Image("...")] // ⛔ コンパイルエラー

しかし、 associatedtype を持つプロトコルが型として使用できないのはコンパイラの実装上の都合です。理論上の問題があるわけではありません。将来的に、 associatedtype を持つプロトコルも型として使えるようにしようということが議論されています。そのような、 associatedtype を持ったプロトコルで表される型は Generalized Existential と呼ばれています。 Generalized Existential がサポートされた場合、上記のコードはコンパイル可能なコードとなります。

そうは言っても、現状で Generalized Existential はサポートされていません。しかし、これまで見てきたように、型としてのプロトコルが必要になるケースもあります。そのようなケースではどうすれば良いでしょうか。

そのような目的で用意されているワークアラウンドが 型消去( Type Erasure ) です。 View プロトコルを型として使用する代わりに、上記のコードは AnyView を使って次のように書けます。

let views: [AnyView] = [AnyView(Text("...")), AnyView(Image("..."))] // ✅

Swift の標準ライブラリにも、 AnySequence や AnyHashable などの型が用意されています。

制約としてのプロトコルでしかできないこと

ここまで、型としてのプロトコルでしかできないことを見てきました。次に、制約としてのプロトコルでしかできないことを見てみましょう。

制約としてのプロトコルでしかできないことの代表的な例が Self-requirement です。たとえば、 Equatable プロトコルでは Self-requirement が使われています。

protocol Equatable {

static func == (

lhs: Self, // Self-requirement

rhs: Self // Self-requirement

) -> Bool

}

上記のコード中の Self が Self-requirement です。プロトコルの中に記述された Self は、そのプロトコルに適合した型を実装する際に、その型自体に置き換えられなければなりません。たとえば、 Int を Equatable に適合させる場合には Self は Int に、 String を Equatable に適合させる場合には Self は String に置き換えられます。

extension Int: Equatable {

static func == (

lhs: Int, // Self が Int に置き換えられる

rhs: Int // Self が Int に置き換えられる

) -> Bool { ... }

}

extension String: Equatable {

static func == (

lhs: String, // Self が String に置き換えられる

rhs: String // Self が String に置き換えられる

) -> Bool { ... }

}

Self-requirement を持つプロトコルは型としては使用せず、制約として使うことだけが想定されています。 Self を持つプロトコルを型として使おうとするとコンパイルエラーになります(正確には、 Contravariant Position (引数など)に Self を持つ場合に型として使用することができません。 Covariant Position (戻り値など)にしか Self を持たないプロトコルは型として使用することができます)。

// 型としてのプロトコル

let a: Equatable = 42 // ⛔ コンパイルエラー

どうして Self-requirement を持つプロトコルは型として使えないのでしょうか。仮に Equatable プロトコルが型として使えると何が起こるか見てみましょう。

Equatable プロトコルが型として使用できるなら、 Int も String も Equatable プロトコルに適合しているので、 Int 型と String 型の値をそれぞれ Equatable 型の変数に代入することができます。しかし、それらを == で比較しようとすると何が起こるでしょうか。

// 型としてのプロトコル

let a: Equatable = 42

let b: Equatable = "42"

a == b // 🤔 Int と String の比較はどこにも実装されていない

Equatable プロトコルは、自身を比較するための == 演算子を要求します。しかし、 Int と String が実装しているのは、それぞれ Int 同士・ String 同士の演算だけで、 Int と String を比較したときの処理はどこにも実装されていません。

上記のコードのように、 42 という整数と "42" という文字列を比較した場合、どのような結果を返せば良いでしょうか。値の型が異なるので false を返すという考え方もあれば、 JavaScript のように文字列に変換すると同じなので true を返すという考え方もあります。つまり、実装次第です。そして、 Int と String を比較する == の実装はどこにもありません。静的型付言語としては、 a == b をコンパイルエラーにするしかありません。

// 型としてのプロトコル

let a: Equatable = 42

let b: Equatable = "42"

a == b // ⛔ コンパイルエラーにするしかない

さらに、たとえ 42 という同じ Int 型の値同士であったとしても、 a == b はコンパイルエラーにせざるを得ません。

下記のコードでは a と b に代入されている値はどちらも Int ですが、下記のコードの a == b と上記のコードの a == b はどちらも Equatable 同士を == 演算子で比較しているという点では同じです。 a == b という式の型はまったく同じであり、上記をコンパイルエラーとするなら下記もコンパイルエラーでなければなりません。

// 型としてのプロトコル

let a: Equatable = 42

let b: Equatable = 42

a == b // ⛔ Int 同士でも Equatable を介すとコンパイルエラー

Equatable 型同士を == で比較できないなら、 Equatable プロトコルを型として使ってできることは何もありません。 Equatable 型にできることが何もないのであれば、それは Any 型と同じです。

let a: Any = 42

let b: Any = 42

a == b // ⛔ Any 同士に == は実装されていないのでコンパイルエラー

つまり、 Equatable プロトコルを型として使うことに意味はありません。意味がないのであれば型として使うこと自体をコンパイラが禁止するのが妥当でしょう。これが、 Self-requirement を持つプロトコルが型として使えない理由です。

Self-requirement を持つプロトコルは、次のように、制約として使うことだけが想定されています。

// 制約としてのプロトコル

extension Sequence where Element: Equatable { // Equatable が制約として使われている

func contains(_ element: Element) -> Bool {

...

}

}

このように、制約としてのプロトコルでしかできないこともあります。

まとめ

前節から見てきたように、プロトコルは型としても制約としても使うことができます。型としてのプロトコルは、 値型 にとって実行時のオーバーヘッドが大きいので、どちらでも良いケースでは制約としてプロトコルを使用する方が Swift に適しています。しかし、すべてのケースを制約として書けるわけではありません。「型として」・「制約として」のプロトコルを適切に使い分ける必要があります。

本節では、型としてのプロトコルが必要となる例として Heterogeneous Collection を、制約としてのプロコトルが必要となる例として Self-requirement を挙げました。また、それらの具体的なユースケースとして、 GUI のビューツリーと Equatable プロトコルの == 演算子をそれぞれ紹介しました。

Heart of Swift

Heart of Swift